编者按:

为深入贯彻国家创新驱动发展战略,切实提升教育服务区域创新发展、协调发展、绿色发展能力。学校主动担当、积极作为,制定并实施了《沈阳工程学院服务振兴技术创新研发先导计划暂行管理办法》,为学校科研创新筑牢制度根基。办法推行后,创新机制成效显著。通过“揭榜挂帅”“成果闭环管理”“产学深度融合”机制,学校在能源电力领域立足“源、网、荷、储”专业布局,科研成果实现重大突破,一批实用性强的创新成果不断涌现,为地方经济发展和产业升级注入强劲动力。

为全面展示近年来科研工作取得的丰硕成果,学校推出“创新机制发力,科研硕果盈枝”系列报道,围绕“源侧”篇、“网侧”篇、“荷侧”篇、“储侧”篇集中展现科研风采,激励更多师生投身科技创新,全面助力学校高质量发展。

“源侧”篇③

一、成果技术领域:新能源及清洁能源

二、成果简介:

碳化硅作为第三代半导体核心材料,凭借耐高压和高热导特性,在新能源汽车、智能电网、储能及航空航天领域的战略意义重大,是驱动全球能源基础设施向高效可持续演进的关键材料。然而,传统碳化硅制备工艺存在高能耗、高污染、产物纯度低等瓶颈,在全球碳化硅产业年碳排放量超过200万吨的背景下,原料利用率不足60%,资源浪费严重;同时,我国稻壳年产能超4200万吨,其中超400万吨/年被简易焚烧,既造成资源浪费,又排放PM2.5、多环芳烃及二噁英等污染物,对区域性环境造成影响。

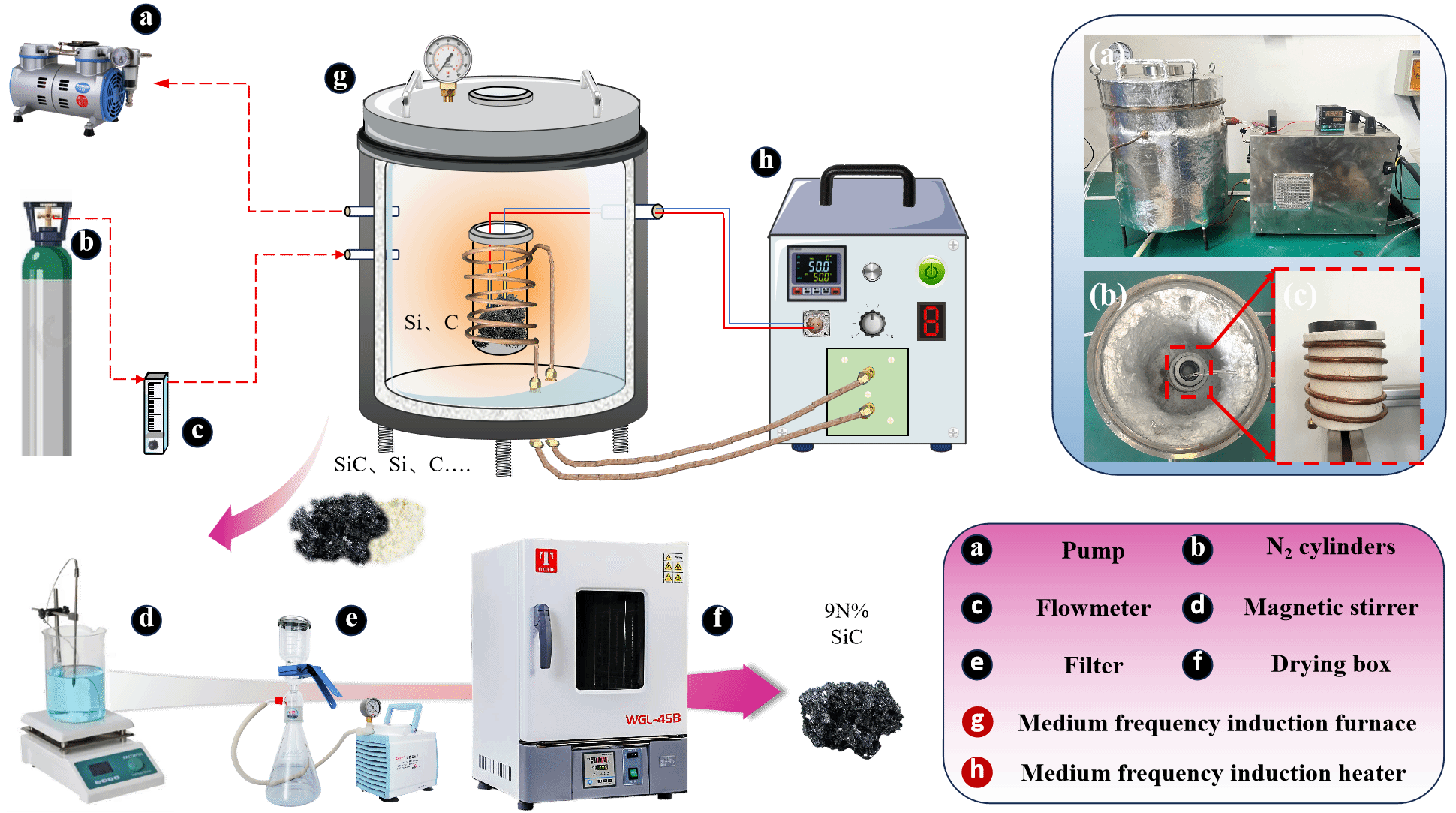

针对上述问题,团队开发了“生物质基碳化硅高效绿色制备与改性工艺”,并配套设计“生物质碳化硅制备试验平台”。该工艺以稻壳为核心碳源,结合中低温催化碳热还原技术、高频脉冲电磁快速加热及激光辅助加热工艺,实现生物质热解与碳化硅合成的高效协同。该成果突破传统工艺高能耗瓶颈,在大幅减少碳排放与提升碳化硅纯度与性能的同时,推动稻壳等生物质资源高值化利用,并满足新能源、电子器件等领域对高性能碳化硅材料的需求。

三、技术创新点:

1.技术解决方案

(1)采用生物质(稻壳)为碳源,创新融合中低温催化碳热还原技术、高频脉冲电磁快速加热及激光辅助加热工艺,集成精准控温及气氛保护系统,可实现碳化硅高效绿色制备;合成温度从传统1600℃以上降至1200℃~1400℃区间,能耗降低20%以上,避免了传统工艺纯度低、周期长、污染重的问题。

(2)配套开发“生物质碳化硅制备试验平台”,可实时分析热解温度、气氛类型、稻壳碳/SiO₂掺混比等参数对产物纯度、产率的影响,支持连续化生产与参数动态调控;同时构建“原料—产物—副产物”闭环利用体系,将反应伴生的CO/SiO气体原位催化重组为硅碳复合气凝胶,残余硅酸盐转化为多孔硅基载体,资源利用率提升至60%以上,大幅缩短生产周期。

(3)通过建立反应动力学模型,实时监测生物质热解挥发分迁移、高温固相反应(SiO₂+C→SiC)与气相反应(SiO参与)过程,实现碳化硅晶体成核与生长的定向调控;提升产物晶须产量与性能稳定性,解决传统工艺晶体形貌难调控的问题。

2.技术指标对比国内外的先进性

(1)材料性能:碳化硅纯度≥98%(传统固相法通常<95%),平均晶粒尺寸≤100nm,比表面积>100m²/g,热导率>150W·(m·K)-1,核心性能达到工业级高端材料标准,优于国内同类绿色制备工艺产物;

(2)工艺效率:生物质热解率≥85%,合成周期较液相法缩短50%以上,适配连续化生产,升温速率与控温精度(误差≤±5℃)高于国际主流绿色制备技术,可满足规模化应用需求;

(3)绿色指标:能耗较传统气相法降低20%以上,碳排放减少60%,稻壳原料利用率提升至60%以上,全程无有毒催化剂或有机溶剂,废气废渣零排放。

四、商业价值:

1.填补了国内生物质基碳化硅高效绿色制备工艺的空白,解决了传统碳化硅制备高能耗、高污染、产物纯度低,以及稻壳等生物质资源低效焚烧浪费的问题,预计年产值可达千万级;

2.该工艺及配套平台可为新能源汽车、智能电网、储能、5G通信等领域提供高性能碳化硅材料,推动农林废弃物高值化利用,契合国家“碳达峰、碳中和”、乡村振兴及东北老工业基地振兴战略,对减少区域大气污染(缓解稻壳焚烧导致的灰霾问题)、促进工农协同发展、赋能绿色产业升级具有重要意义。

成果转化联系人:王老师

联系方式:024-31975273