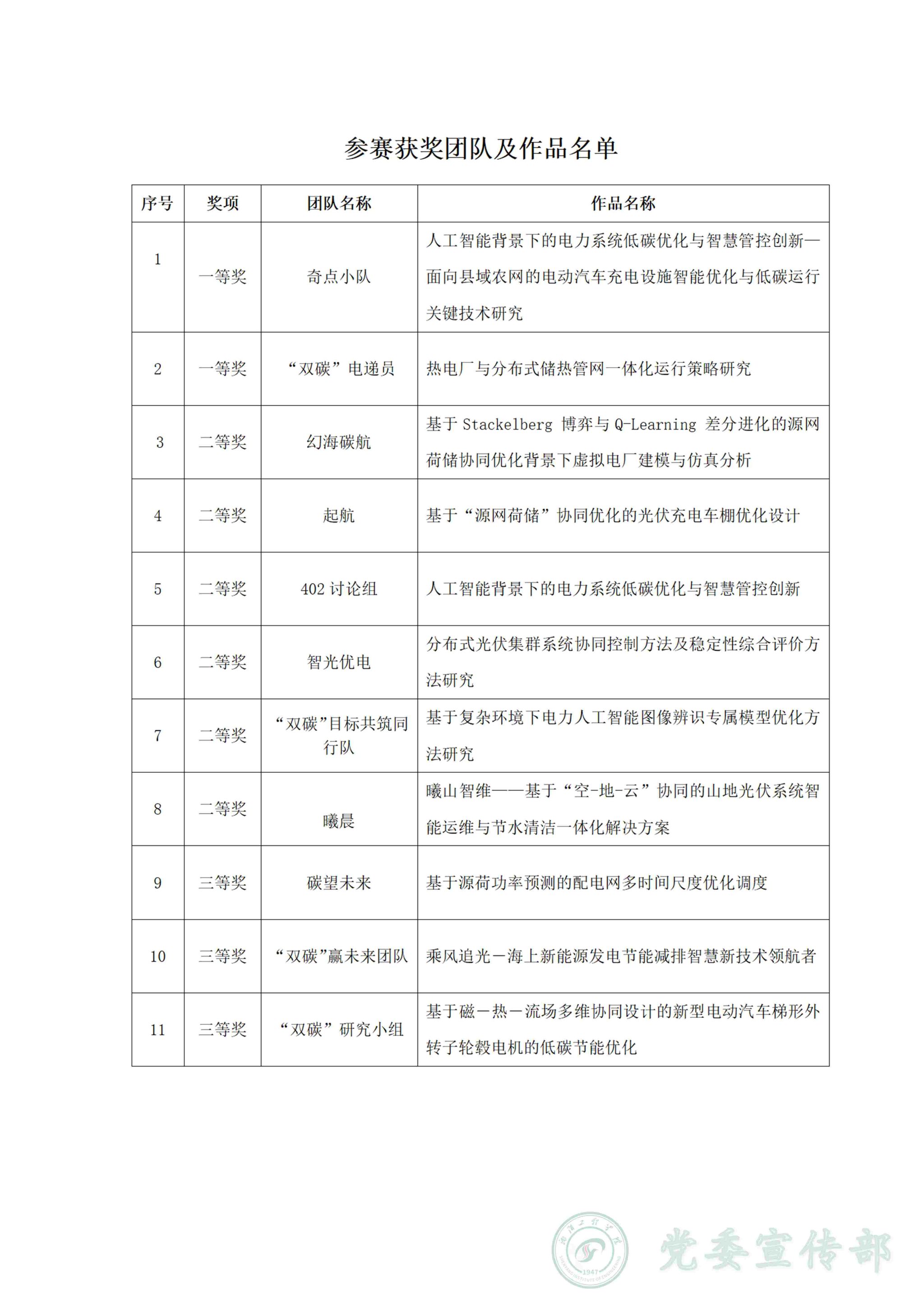

11月9日,由教育部学位管理与研究生教育司指导的“沈化百特杯”第四届中国研究生“双碳”创新与创意大赛(企业命题赛道)全国总决赛传来捷报,学校研究生在全国550所高校和科研院所的4639支队伍、近2.6万名师生的参赛角逐中,凭借出色的创新能力和扎实的专业素养,斩获国家级一等奖2项、二等奖6项、三等奖3项,实现了研究生在国家级“双创”赛事一等奖“零的突破”。

一、制度重构:创新评价体系的破壁革新

学校以研究生的创新能力提升为核心,通过制度改革构建起以创新实践为导向的评价体系,组织修订《沈阳工程学院研究生国家奖学金管理办法》《沈阳工程学院研究生学业奖学金管理办法》,优化调整学习成绩和科研成果占比,明确将综合素质、创新成果、科研实践表现作为奖学金评定的核心指标。与此同时,制定《沈阳工程学院2025年研究生创新能力提升工作方案》《“守学术初心 扬科研正气”学风建设活动方案》,将2025年确定为“研究生创新培育年”,在强化研究生和导师的培训中,系统性推进研究生创新能力培养。一系列的制度举措催生了研究生院王帅杰团队的“光伏充电车棚的源网荷储仿真模型”、电气工程学院王亮团队的“县域农网电动汽车设施优化与低碳运行”,通过参数量化分析实现系统性能优化,最终转化为可落地的智慧能源解决方案。在能源动力与核技术工程学院,这种制度创新已见成效,依托国家能源集团科学技术研究院有限公司横向项目《供热机组多模式协同运行智能优化技术研究与应用》,潘宏刚团队开发的“供热机组多模式协同运行优化及现货交易报价管理平台”,为企业实现高效调度、降低运营成本和提升现货市场竞争力提供了技术支撑。此外,通过学生到实习单位参观学习,广泛开展主题鲜明、形式多样的学风建设活动,凝聚起全校上下齐抓共管研究生培养的强大合力。

二、平台赋能:“卓越·创享”论坛构筑思维碰撞与能力提升

学校精心打造首届研究生“卓越·创享”论坛,定期邀请校内外知名专家学者、行业领军人物开展前沿讲座,组织学术沙龙和专题研讨,为研究生提供了与顶尖思维对话、与不同领域交流的机会。一年来,研究生“卓越·创享”讲坛累计开办6场讲座,覆盖研究生累计达1000余人次。在此次“双碳”大赛备战过程中,参赛团队多次利用论坛平台进行项目构思、技术路演和模拟答辩,吸纳了来自多学科视角的宝贵建议,不断优化方案、打磨细节。论坛所营造的开放、互动的学术环境,有效提升了研究生发现问题、分析问题和解决复杂工程问题的能力,为他们在国家级赛场上从容应对企业命题、提出创新解决方案奠定了坚实基础。

三、标杆引领:开展“创新之星”评选形成激励争先的导向

学校首次设立的研究生“创新之星”评选,是研究生校内最高奖学金,旨在表彰在科学研究、技术创新、创业实践等方面取得突出成绩的优秀研究生,树立先进典型,发挥榜样引领作用。极大地激发了广大研究生投身创新实践的热情与信心,形成了“见贤思齐、争当先锋”的良好局面。

四、项目选育:设立创新成果奖项夯实项目培育与成果转化的根基

学校常态化开展的研究生创新成果奖项评选,着眼于早发现、早培育、早扶持具有潜力的研究生创新项目。通过学院推荐、校级评审、专家指导等环节,筛选出一批创新性强、应用前景好的优秀项目,并给予一定的经费支持和导师强化指导。此次在“双碳”大赛中获奖的多个项目,在学院创新成果评选中均获得认可。这一机制不仅为参赛项目提供了“练兵场”和“孵化器”,确保了项目质量的持续提升,更促进了创新成果与市场需求、企业命题的有效对接,加速了知识向应用、成果向产业的转化进程,使得研究生的创新成果真正服务于经济社会发展。

此次在第四届中国研究生“双碳”创新与创意大赛中取得的丰硕成果,是对学校研究生高质量教育工作成效的有力检验。未来,学校将继续深化研究生培养模式改革,进一步完善以“卓越·创享”论坛为交流平台、以“创新之星”为激励手段、以创新成果评选为培育抓手的多维协同创新体系,持续激发研究生的创新潜能,培养红色卓越工程师,为国家“双碳”战略目标的实现和高质量发展输送更多拔尖创新人才。