为深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,推动思政课建设“必须有新气象新作为”的重大决策部署落地落实,学校紧扣思政课的政治属性,旗帜鲜明、坚定贯彻党的教育方针,立足辽宁“六地”红色文化资源,以“行走的思政课”为载体,推动思政教育从课堂走向现场、从理论走向实践,实现红色文化传承与人才培养的深度融合。

行之有向——系统化目标体系引领实践教学

学校构建系统化实践教学分层分类目标体系。围绕“传承红色基因”,组织学生走进中国工业博物馆,一同探索东北老重工业从无到有、从弱到强的辉煌历程,引导学生理解辽宁在中国工业发展历程中的“长子情怀”;围绕“厚植爱国情怀”,在九一八历史博物馆开展沉浸式教学,强化学生历史使命感;围绕“铸牢中华民族共同体意识”,借助锡伯族博物馆、辽宁省博物馆“山海共融 和合共生”主题展等资源,深化学生对“中华民族一家亲”的理解。

行之有道——拓展多元化实践教学空间载体

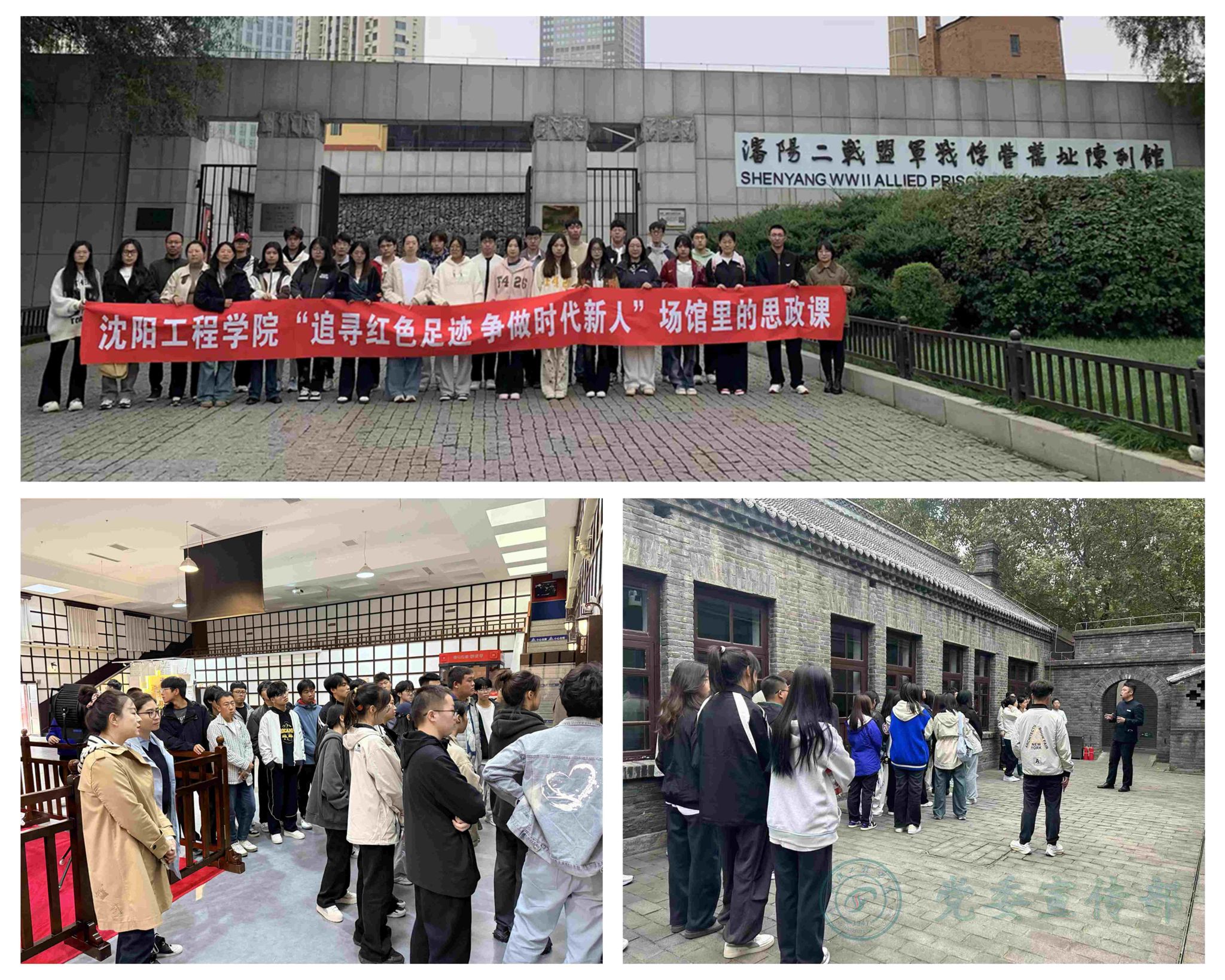

学校打破传统课堂边界,与中共满洲省委旧址纪念馆共建“大思政课”实践教学基地,开展主题宣讲、共同授课等活动。与沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆、沈阳二战盟军战俘营陈列馆等场馆打造“一课一馆一主题”,让每处场馆成为“立体教材”;将《根脉——“红心向党 技术报国”课程思政教育实践》作为思政课程的空间延伸,打造有声读本云端数字资源库;依托红色校史剧《根脉》,开展“舞台上的思政课”,将思政教育与舞台艺术表演深度融合。形成了“馆校共建”“红色场馆”“数字平台”“校史资源”的多元化实践教学空间载体格局。构建“实体+虚拟”“校内+校外”的多元载体矩阵。

行之有度——标准化考核机制确保实践教学实效

通过“过程+成果”双维度评估教学成果,摒弃“参观即完成”的现象,确保实践教学落地见效。过程考核注重学生参与度,将理论预习、现场互动、研学记录纳入考核,鼓励学生参与“红色故事我来讲”“主题宣誓”等互动活动,强化实践过程中的主动思考;成果考核注重知识转化与价值践行,通过学生分享感悟、撰写实践报告、结合专业谈使命等方式,检验学生对理论知识的理解深度与责任意识的提升程度,形成“预习—参与—总结—践行”的考核闭环。

行之有效——产出精细化实践教学绩效成果

“行走的思政课”实现了从“心动”到“行动”的成长转变,强化了师生共同参与,促进了教学相长。学生在实践中认真观摩、深入思考,有效激发了学生爱国热情。创新形成的“沉浸式研学+理论深植”双轨模式,实现了思政课从“说教式”向“体验式”转变,师生共同创作的多部思政课作品在“全国高校大学生讲思政课公开课展示活动”和“辽宁省高校大学生讲思想政治理论课公开课展示活动”中获佳绩。“行走的思政课”成为学校思政教育的特色品牌。

行之有恒——塑造常态化实践教学育人氛围

学校将“行走的思政课”纳入长期育人规划,党委书记、校长带头讲授思政课,带头听思政课、带头联系思政课教师,以制度建设推动思政课建设高质量发展。马克思主义学院依托不同课程特点设计主题实践活动,联动团学组织,结合重要时间节点开展主题活动,推动“行走的思政课”从“阶段性活动”转为“常态化教学”,让红色基因持续融入青年血脉。

学校通过“行走的思政课”新样态,有效激活辽宁“六地”红色文化育人价值,为落实立德树人根本任务提供了有力支撑。未来,学校将继续深化内涵建设,推动思政课在内容、形式、成效上持续升级,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供更坚实的思政教育保障。